Beinahe jeder hat die Geschichte schon einmal gehört: Jesse Owens und seine Goldmedaillengewinne in Berlin. Der Afroamerikaner Jesse Owens als die Märchengeschichte schlechthin, seine Siege als Widerlegung der „arischen Dominanz“. Blickt man jedoch auf Jesse Owens Verhalten nach den Spielen, so merkt man schnell, dass seine Motivation zu Höchstleistungen wohl nur teilweise dem deutschen Verhalten, und vielmehr dem Rassismus in den USA zu verdanken war. Jesse Owens selbst streute Gerüchte über seinen Sieg, er behauptete so, er habe die Qualifikation für das Finale im Weitsprung erst mit dem letzten Sprung geschafft und dabei die Hilfe seines Deutschen Kontrahenten Lutz Long als entscheidend ausgemacht.

Mittlerweile ist belegt, dass er, der haushohe Favorit des Wettbewerbs, sich seine Qualifikation bereits mit dem ersten Sprung sicherte.

Allerdings, versucht man sich in Jesse Owens hineinzuversetzen, überrascht seine Haltung gar nicht übermäßig, sie wird sogar verständlich. Er widerstrebte schlichtweg dem, was er selbst kannte und erlebt hatte. Deutschland war dem jungen Mann aus Alabama sehr weit weg, der Ku-Klux-Klan und der Rassismus der USA sehr nah.

Was ist der Ku-Klux-Klan?

In Deutschland macht man sich über den Ku-Klux-Klan sehr oft lustig, die Mitglieder sind hierzulande die lächerlichen Gestalten mit den weißen Roben und dem brennenden Kreuz. Diese Darstellung verhindert jedoch oftmals, die wahre Bedeutung des KKK (Abkürzung des Klans), zu erfassen. Nach einer ersten Phase unmittelbar nach dem US-Bürgerkrieg 1865, war der Klan ab 1915 nach dem Erscheinen des rassistischen Stummfilmes „Birth of a Nation“, welcher die Weißen als die wahren Opfer des Bürgerkriegs darstellte, eine einflussreiche politische Kraft in den Vereinigten Staaten, in den 20er Jahren zählte der KKK über 4 mio. Mitglieder und nahm Einfluss auf viele Ebenen der US-Politik.

Der Klan löste sich Anfang der 30er Jahre mehr oder weniger von selbst auf, Lynchmorde, Korruptionsskandale und Steuerbetrug führten dazu, dass das selbstgewählte Motto „Law and Order“, welches bis heute in republikanischen Kreisen kursiert, als Lüge enttarnt wurde. Der Klan verlor an Einfluss und wird heute durch mehrere Nachfolgeorganisationen am Leben erhalten.

Unter Betrachtung dieses Aspektes ist es also mehr als verständlich, dass Jesse Owens, die Vorgänge in Deutschland zunächst als nicht weiter dramatisch oder anders, als jene in den USA ansah.

Die Problematik ergibt sich jedoch daraus, dass Jesse Owens Verhalten lange Zeit als Beschwichtigung des Deutschen Rassismus angesehen wurde, was vor allem in Deutschland Anklang fand. Man könnte diesen Umstand womöglich als ersten „Whataboutism“ der Welt bezeichnen.

Jesse Owens war bei den Olympischen Spielen 1936 jedoch nicht der einzige Sportler, der politisiert wurde.

Von koreanischen Marathonläufern und Athletinnen und Athleten jüdischen Glaubens

Die Olympischen Spiele 1936 strotzten nur so von politischen Nebengeschichten. Eine davon handelt von Sohn Kee-chung und Nam Sung-yong, zwei koreanischen Marathonläufern. Zusammen erreichten beide die ersten Medaillen für Korea bei olympischen Spielen, welche jedoch nicht für Korea zählten. Korea war zu jener Zeit von Japan besetzt, weshalb beide unter japanischen Namen für Japan antraten. Bei der Siegerehrung wendeten sich beide von der Flagge Japans ab, ein koreanischer Diplomat ließ in einer Nacht- und Nebelaktion auf der Siegertafel „Korea“ als Siegerland eintragen. Dies wurde erst Jahrzehnte später, auf Anlass des IOC, in „Japan“ umgeändert.

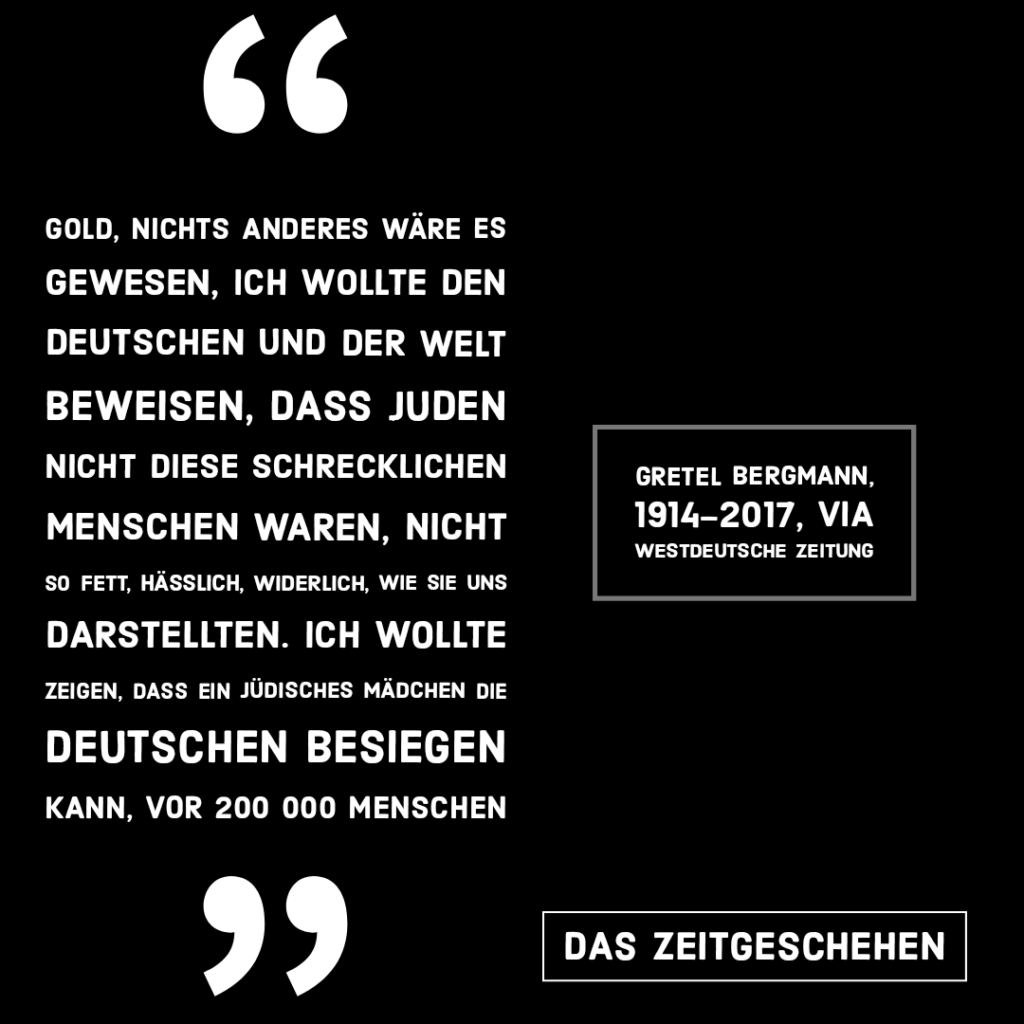

Deutsche Sportlerinnen und Sportler jüdischen Glaubens, wurden wie Gretel Bergmann Jahrzehnte später beschreiben sollte, „behandelt wie Dreck“, Gretel Bergmann galt zu Ihrer Zeit als beste Hochspringerin der Welt und war die Top-Favoritin auf olympisches Gold. Sie selbst wurde lediglich als Überzeugungsarbeit für die US-Mannschaft in das Trainingslager eingeladen. Kurz vor der Eröffnung der Spiele, wurde sie aus dem Team ausgeschlossen. Die Ironie des Schicksals für die NSDAP: Mit Ibolya Csak gewann eine Ungarin jüdischen Glaubens die Goldmedaille im Hochsprung.

Insgesamt gewannen neun Sportlerinnen und Sportler jüdischen Glaubens eine olympische Medaille in Berlin. Während die meisten dieser Gewinnerinnen und Gewinner aus Ungarn stammten, so existierte mit Helene Mayer lediglich eine Deutsche unter diesen.

Die olympischen Spiele 1936 waren durch und durch politisiert, obwohl bereits zu jener Zeit das Bestreben bestand, Olympia frei von politischen Inhalten zu halten.

Stattdessen war Berlin 1936 der Startschuss für die Politisierung von Sportevents.